건축주가 왕이다

[스크랩] 일본의 秘佛(비불)로 환생하다 - 백제 성왕 본문

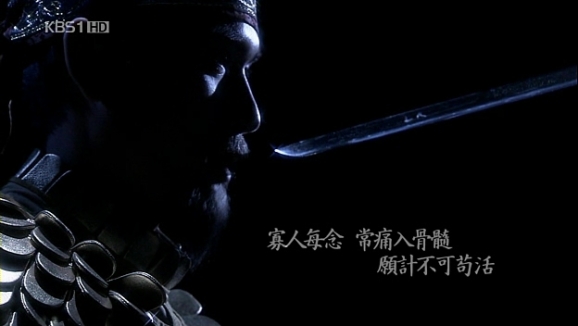

왕의 목을 겨눈 날카로운 칼날.

“과인은 사무친 고통을 참고 살아왔지만 구차하게 살고 싶지 않다.”

‘請斬王首’

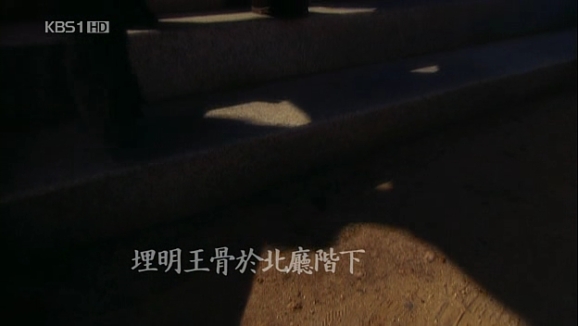

신라인들은 그의 머리를 북천 계단에 묻고 밟고 다녔다.

그러나 성왕은 되살아났다. 바다 건너 일본에서 성왕은 세상을 구원하는 비불로 되살아났다.

[일본의 秘佛(비불)로 환생하다 - 백제 성왕]

우리에게 백제 성왕은 천오백년 전 관산성 전투에서 비극적인 최후를 맞이한 인물로 기억되어지고 있습니다. 그런데 역사 저편으로 살아진 줄로만 알았던 성왕의 자취가 우리나라가 아닌 바다 건너 일본에 더욱 생생하게 남아있다는 사실 알고 계셨습니까?

1998년 동계 올림픽이 열렸던 나가노. 그 중심에 선광사라는 절이 있다. 이른 아침부터 선광사는 일본 전역에서 찾아오는 참배객들의 행렬로 들썩였다. 일본인들의 선광사는 살아생전 꼭 한 번은 참배해야 하는 곳으로 통한다.

키요시 부부 치바현

“일본에서는 이세신궁과 선광사는 평생 한번은 참배해야 한다는 것이 옛날부터 전해져서 정년을 맞아 친구인 다나카씨의 안내를 받고 왔습니다.”

“참배하면 무엇이 좋은가요?”

“극락에 갈 수 있다고 하지요.”

선광사 본당에 1400년 된 일본 최초 불상이 모셔져 있다. 본당 안으로 이어진 참배객들의 긴 행렬. 하지만 불상은 찾아볼 수 없다. 선광사 비불은 평상시에는 공개되지 않는다. 그런데도 참배객들이 줄지어 찾아오는 것은 비불이 안치된 본당 지하에 밀실 성지를 순례하기 위해서다. 참배객들은 빛 한줌 없는 어둠속에서 밀실 자물쇠를 만지고 나온다.

“대단해 이거. 단단한 거 봐.”

“아, 있다 이거.”

“이걸로 극락 행은 확실하구나.”

비불이란 본래 일반인들에게 공개되지 않는 불상이다.

후쿠시마 키와 선광사 스님

“이 불상은 비불이 되어서 저희 선광사의 승려들도 볼 수 없습니다. 그 정도로 중요한 불상입니다. 단 7년에 한번 개장해서 여러분들께 보여드리고 있습니다.”

비불이 가장 최근에 공개된 지난 2003년. 이 순간을 보기 위해 칠백만 명이 모여들었다. 굳게 닫혔던 나무함이 열리면서 그 모습을 드러낸 선광사 비불은 아미타여래 삼존불. 양옆에 보살을 거느리고 서 있는 이 아미타여래불이 1470여 년 동안 선광사에서 전해져 온 것으로 알려진 일본 최초의 불상이다. 선광사는 대대로 천황의 친족이 주지를 맡는 것이 전통이다.

다카츠카사 세이교쿠 선광사 주지

“6세기 중반 성왕이 일본의 야마토 조정에 보낸 부처님으로 처음엔 이 부처님을 모실지 말지 하는 문제로 숭불파와 배불파의 큰 분쟁이 있었습니다.”

그들은 취재진을 선광사의 한 방으로 안내했다.

와카오미 타카시 선광사 승려

“여기 걸려 있는 선광사 연기가 우리 절에 전해오는 300년 전의 선광사 연기입니다.”

삼백 년 전 에도시대에 그린 불화. 불화에는 일본 최초에 불상인 아미타여래 삼존불을 선광사에 모시게 된 내력이 그려져 있다.

“인도국의 월개장자가 환생해서 백제의 성왕으로 환생했습니다.”

환생설로 시작하는 선광사 여래연기 불화에는 왕관을 쓴 백제 성왕의 모습이 있다. 성왕이 인도에서 불교를 받아드린 뒤 아미타여래 삼존불을 일본에 전파하는 과정을 한편의 영상기록처럼 상세하게 그려놓은 것이다.

“성왕은 배를 만들어서 (아미타여래불상을) 일본에 보내는데 이것이 떠나가는 모습입니다.”

선광사의 아미타여래는 정말로 백제 성왕이 보낸 것일까. 일본의 불교 왕조 역사서인 <부상략기> 내용이다.

“백제성이 아미타여래불상을 일본에 보내주었고 선광사에 안치시켰다.” 傳 : 부상략기

후쿠시마 키와 선광사 승려

“한국에서는 성왕이 1450년이나 전에 불상을 보내서 그 불상을 이 선광사에서 긴 세월에 걸쳐 모시고 있다는 사실을 잘 모르고 있습니다만 이곳 선광사에는 앞으로 천년, 2천년도 소중히 모실 것이라고 생각하고 있습니다.”

일본에 선광사 아미타여래불은 천오 백 년 전 백제 성왕의 숨결이 깃든 불상이었다.

“현존하고 있는 백제 불상 가운데 가장 오래된 불상이 일본 선광사에 건너가 있는 셈인데, 그렇다면 성왕은 왜 그 같은 불상을 일본에 보냈던 것일까요. 한 나라의 국왕이 단지 종교 전파를 위해서 이 같은 행동을 했을까요. 예나 지금이나 국제외교란 주는 것이 있으면 반드시 얻고자 하는 것이 있기 마련이죠. 흥미로운 것은 성왕이 일본에 집중적으로 불교 문명을 전파한 시기가 바로 사비로 수도를 옮긴 직후라는 것입니다.”

“성왕은 천도 지리에 신묘하게 통달했다.” 傳 : 일본서기

성왕은 백제의 두 번째 수도 웅진에서 나고 자라 왕위에 올랐다. 일본서기는 성왕이 지리에 능통한 것으로 전한다. 백제 첫 수도 한성은 457년 고구려 장수왕1) 군대에 공격으로 함락됐다. 개로왕2)은 고구려의 칼날에 목숨을 잃었다. 한강유역을 고구려에 빼앗긴 체 쫓기듯 천도한 곳이 웅진이다. 연이어 암살로 얼룩진 왕들의 죽음.

백제왕들에게 웅진은 왕실의 권위가 갈기갈기 찢어진 상처의 땅이자 切齒腐心의 땅이었다. 성왕은 웅진시대에 다섯 번째 왕이다. 성왕에게 무령왕의 무덤은 아버지의 못다 이룬 꿈을 반드시 이루겠다는 다짐을 되새기는 곳이었다.

“성왕이 아버지 무령왕의 무덤 앞에서 되새겼던 백제의 꿈. 그래서 더욱 비장할 수밖에 없었던 그 꿈은 무령왕이 중국 양나라에 국서를 보내 당당하게 선언했던 열 글자에 잘 들어나 있습니다.

‘屢破句麗 百濟 更爲强國’

고구려를 격파하고 백제가 다시 강국이 되는 것. 그것이 바로 아버지 무령왕이 일생동안 가슴에 품고 살았던 꿈이자 성왕에게 남긴 유산이었습니다.”

아버지 무녕왕3)의 일생은 고구려에 빼앗긴 한강을 되찾기 위한 치열한 전쟁이었다. 고구려와 싸워서 이길 정도로 백제에 힘을 키웠지만 고토 회복의 꿈은 이루지 못한 체 아버지는 눈을 감았다. 아버지가 그랬듯 성왕에게 고구려와의 전쟁은 숙명이었다. 538년 마침내 결단을 내린다.

“사비로 천도 할 것이요.” 傳 : 삼국사기(538년)

왜 사비였을까? 사비와 웅진은 어떤 차이가 있는 걸까?

이도학 교수(한국전통문화학교)

“공주라고 하는 지역은 북쪽으로 강이 흘러가고 있고 그리고 산들이 에워싸고 있는 협소한 공간에 백제 수도가 자리 잡고 있다는 인상을 받을 수가 있습니다. 이곳은 굉장히 협소한 공간이고 물론 산과 강으로 에워싸여 있기 때문에 방어하기는 유리합니다.”

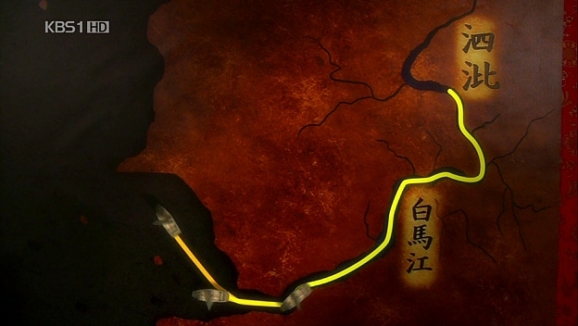

산과 강으로 둘러싸인 공주는 방어하기 좋은 전형적인 수비형 도시다. 그러나 택리지에 공주는 한 나라의 수도로 삼기에 작고 협소한 지역으로 나와 있다.4) 반면 사비는 확 트인 평야지대다.

“공주와는 달리 부여는 상당히 넓다 광활하다는 느낌을 주고 있습니다. 이것은 부여라고 하는 지역이 대외적으로 팽창하기에는 유리한 공간적 이점을 지니고 있다는 것을 말해주고 있습니다.”

사비는 사방으로 뻗어나가는데 유리한 공격형 도시이다. 사비를 끼고 흐르는 백마강은 사비천도의 목적을 단적으로 대변한다. 택리지를 보면 조선시대까지만 해도 백마강이 서해 바닷길까지 이어져 있었다는 것을 알 수 있다.5)

이도학 교수.

“성왕은 이 백마강을 이용해서 중국대륙, 일본열도, 고구려 나아가서는 동남아 일대까지 진출할 수 있는 그러한 천해의 강줄기를 확보했다고 볼 수 있다.”

실제로 성왕은 사비에서 바다 건너 중국의 양나라 그리고 일본과 교류했다. 성왕이 사비로 천도한 목표는 분명했다. 사비성 한 가운데 있었던 정림사탑이 바라보는 방향은 정확히 북쪽이다. 성왕이 건설한 사비성은 바둑판식으로 설계된 북진형 계획 도시였다. 사비천도 직후 성왕은 그에 웅대한 꿈을 밝힌다.

“국호를 남부여로 바꾸겠소.” 傳 : 삼국사기(538년)

나라 이름을 남부여로 바꾼 것이다.

양기석 교수 충북대학교 역사학과.

“백제와 고구려 두 나라는 모두 부여에서 기원을 갖고 있습니다. 두 나라 모두 동명의 권위를 정통적으로 계승한 적자라고 생각을 하고 있는데 475년에 고구려 불시 공격으로 백제 왕도 한성을 빼앗겼습니다. 백제로서는 큰 자존심에 손상을 가져 온 것이었고, 정통성에 훼손을 가져오는 일이었습니다. 따라서 백제 성왕은 남부여로 고쳐서 부여 계승식을 천명하고 나아가서는 북진을 선언하는 그런 의미를 가진 것으로 볼 수 있겠습니다.”

웅진 시절 성왕은 고구려 군의 계속되는 공격을 막아 내기에 급급했다.6) 그러나 사비로 수도를 옮긴 뒤, 전투 양상은 완전히 달라진다.7) 사비 천도 2년 째 되던 해 성왕은 고구려를 처음으로 공격한다.

“사비천도를 하고 540년 바로 직후에 우산성에서 전투가 벌어지는데 이 전투는 백제의 성왕이 주도를 해서 고구려를 공격을 한 사건입니다. 그동안에 고구려에 대해서 수세적이었던 것이 공세적으로 전환한 것을 의미하는 것입니다. 이것은 사비천도 목적 중에 하나가 잃어버린 백제 옛 서울 한성을 차지한다는 그런 의도가 있었던 만큼 천도가 이루어졌기 때문에 그것을 실천하기 위한 첫걸음이었다.”

고구려에 대한 첫 반격. 하지만 고구려는 여전히 막강한 상대였다. 악몽과도 같았던 우산성 전투의 참패. 성왕은 이때부터 고구려에 빼앗긴 한강을 되찾기 위한 새로운 전략수립에 들어간다.

“고구려와에 일전을 단행한 사비천도 하지만 고구려는 백제의 힘만으로 상대하기엔 여전히 버거운 존재였습니다. 성왕은 새로운 전략이 필요했습니다. 이때 성왕이 주목한 것이 바로 바다 건너 일본입니다.”

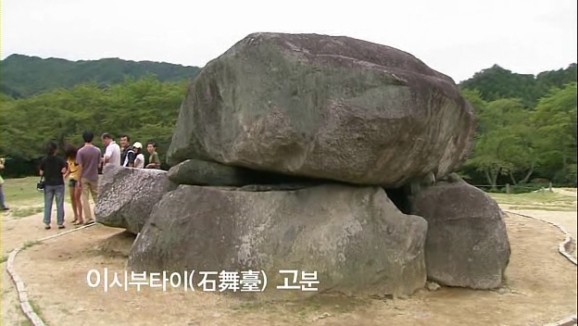

일본의 과거와 현재가 공존하는 나라 현은 아스카 문명의 산실이다. 아스카 공원의 넓은 구릉지대에 75톤이 넘는 바위 돌로 만든 이시부타이 고분이 있다. 무덤의 봉분이 모두 벗겨지면서 밝혀진 일본에서 가장 큰 돌무덤이다.

후루이치 아키라 교수(회원대학교)

“원래는 더 컸을 것이라고 생각하지만 그것이 전부 없어져서 지금 이런 형태만 남게 되었지요.”

그런데 관이 안장된 무덤방을 보면 전형적인 백제 양식인 굴식 돌방이다. 일본학계에선 이 거대한 무덤의 주인을 6C 사실상 일본을 지배한 소가노 우마꼬(蘇我馬子)라는 귀족으로 보고 있다.

“이 장소는 6세기 후반 아스카 조정에 가까운 장소로 이 아스카 주변에는 당시 倭왕족의 궁전이 있거나 무덤이 있었습니다. 이 장소에 우마꼬의 무덤이 만들어졌다는 것은 이 장소를 보기만 해도 당시 소가씨가 가지고 있던 절대 권력을 알 수 있었습니다.”

그렇다면 일본의 최고 실력자였던 소가노는 무슨 이유로 백제 무덤에 묻힌 것일까.

카도와키데이지 교토부립대학 명예교수

“소가씨는 백제의 목씨가 일본의 소가라는 곳에 정착해서 붙여진 성씨입니다. 그리고 당시 일본 정권 속에서 재정력을 비롯해 여러 가지 힘을 발휘하면서 활약했다고 이해할 수 있는 것입니다.”

소가노 우마꼬가 일본의 막강한 실력자로 성장할 수 있었던 배경에는 성왕의 지원이 있었다. 성왕이 일본에 처음으로 불상을 보냈을 때 왜 조정은 불교 수용문제를 둘러싼 설전이 벌어졌다. 반대파의 거센 항의에도 불구하고 일본 천황은 소가노의 주장대로 불상을 받아들인다. 소가노 우마꼬는 자신에 집에 성왕이 보낸 아미타여래불을 모시고 절로 삼았다.8)

우에다 마사아키 교토대학 명예교수

“성왕 시대에 불교전랜ㄴ 단순히 불상이나 경전이 전해진 것뿐만이 아니라 당시 백제의 뛰어난 문화가 왜국에 전해졌다는 식으로 해석해야 한다고 생각합니다.”

성왕이 일본에 파견한 불교 사절단은 다양한 기술을 가진 백제 전문가 집단이었다. 오경박사와 역박사 등을 일본에 보내 일정한 주기로 교대시켰는데 성왕의 사절단이 머문 곳이 소가노의 저택이다.9)

후루이치 아키라 교수 회원대학교

“소가씨는 백제와의 관계에 의존해서 고도로 발전된 백제의 문명을 일본에 들여올 수 있었는데 그것으로 일본 정권 중에서도 지대한 권력을 손에 넣는 것이 가능했던 것입니다.”

실제로 소가노의 권력은 일본 천황을 위협하고 있었다. 어느 날 스순 천황은 산돼지처럼 목을 자르고 싶다는 말을 했다.10) 그 말을 한 직후, 스순 천황은 자객에게 암살됐다. 스순 천황을 제거한 소가노는 일본 최초의 여제인 스이꼬 천황을 옹립한다.11)

후루이치 아키라 교수 회원대학교

“소가씨가 백제와의 관계를 보다 견고하게 함으로써 소가씨 자신도 일본에서의 지대한 권력을 쥐어 갔고 일본 정권 그 자체도 보다 친백제적인 정권으로 모습을 바꿔갔습니다.”

소가노를 통해 수립한 왜의 친백제 정권. 그것은 20여년에 걸친 성왕이 외교 전략의 성과물이었다.

김현구 교수. 고려대 역사교육과

“일본에 소가씨라고하는 친 백제 정권이 들어서면서 일본은 주로 백제에 군사지원을 해주고 백제는 일본에 선진문물을 전해줬는데 그 당시의 국제관계에서 보면 일본과 신라, 고구려는 6세기 전반에 왕복 2회씩 밖에는 교류가 없었다. 거기에 비해서는 백제와 일본과의 교류는 왕복 39회가 있었다. 39회 중 확실하게 확인되는 것만 가지고 이야기 한다면 백제는 일본에다가 10회에 걸쳐서 선진문물을 전해주었고 일본은 백제에다가 10회에 걸쳐서 군사원조를 해주었다.”

성왕은 왜를 군사원조기지로 만든 것이다.

“일본열도에 親(친)백제정권 수립. 이것은 왜의 군사를 백제의 용병으로 삼기 위한 성왕의 치밀한 외교 전략이었습니다. 또한 성왕은 고구려에게 빼앗긴 한성을 탈환하기 위해 가야와 신라까지 백제 연합군으로 만들어서 북진의 깃발에 집결시킵니다.”

551년. 백제는 혼자가 아니다.12) 신라, 가야 그리고 왜의 군사들이 백제 연합군의 깃발아래 합류했다.13) 성왕은 직접 4개국 연합국을 이끌고 한강으로 향했다.

양기석 교수 충북대학교 역사학과.

“551년에 한강고토 수복작전은 과거 한반도에서 일어난 어떤 전쟁과는 다른 그런 특이한 면이 있습니다. 이 전쟁은 백제 성왕이 오랫동안 용의주도하게 고구려를 공격하기 위해서 준비해왔다는 점입니다. 기존에 신라와의 관계뿐만 아니라 가야 야든가 일본열도에 왜까지도 연합전선에 끌어들여서 일종에 그 네 나라가 연합을 해서 고구려를 공격하는 이런 형태를 보이기 때문에 이것은 일종의 동아시아의 전쟁사에서 국제전의 성격을 띤 종전과는 다른 아주 특이한 전쟁의 양상으로 이렇게 풀이할 수 있겠습니다.”

격전이 벌어진 곳은 풍납토성 일대의 한강 유역. 고구려에 짓밟히기 전까지 이곳은 백제의 시조인 온조가 나라를 세우고 터전을 닦았던 한성이었다.

551년 한강. 성왕이 지휘한 백제연합군의 선제공격으로 전투는 시작되었다. 치밀하게 준비한 성왕의 연합군 앞에 고구려는 맥없이 무너져갔다. 성왕의 승리였다.14) 성왕은 마침내 고구려의 빼앗겼던 한성을 되찾는다. 개로왕 때 한강을 빼앗기고 76년이 걸렸다. 성왕은 백제의 옛 수도를 되찾았다.

이도학교수 한국전통문화학교

“앞선 임금들이 이룩하지 못한 고토 더구나 백제의 수도가 있었던 한강 유역을 성왕이 자신의 힘으로 회복하게 됐다는 것은 놀랄만한 일이고 누구도 감히 추종을 불허하는 대위업이 되는 것입니다.”

하지만 성왕은 한강탈환에서 멈추지 않았다. 그 단서는 일본서기에 나와 있다. 한강을 넘어 북진한 백제군이 고구려 군을 격파한 기록이다.15)

우에다 마사아키 교토대학 명예교수

“일본서기의 이 고구려 공격 기록은 성왕 시대의 것이 확실합니다.”

놀랍게도 성왕이 북진해 고구려를 격파한 곳은 평양이었다. 일본서기에 나와 있는 평양격파 기록은 아주 구체적이다. 치열한 격전 끝에 성왕의 백제 연합군이 평양을 함락시키자 고구려왕은 궁궐 담장을 넘어 도망갔다. 성왕이 백제 연합군을 이끌고 평양의 고구려 군까지 점령한 것이다. 삼국사기 거칠부 전16)에도 분명히 백제군이 평양을 격파한 것으로 나와 있다.17) 한강을 넘어 평양공격, 오랜 세월 切齒腐心 북진을 준비한 성왕의 원대한 꿈이 이루어진 것이다.

평양공격에 함께한 연합군은 일본에서 파견한 왜군이었다.18) 성왕이 사비천도 후 일본에 아미타여래불을 보내며 불교문명 전파에 쏟은 노력은 이 순간을 위한 것이었다.

“이곳 풍납토성은 바로 백제에 첫 번째 수도였던 한성입니다. 76년 만에 다시 되찾은 백제의 북방영토. 성왕은 과연 어떤 심정이었을까요. 하지만 벅찬 기쁨도 잠시 백제는 2년 만에 다시 한강유역을 빼앗깁니다. 실로 짧았던 단꿈, 그런데 성왕의 꿈을 깨버린 것은 고구려가 아니었습니다.”

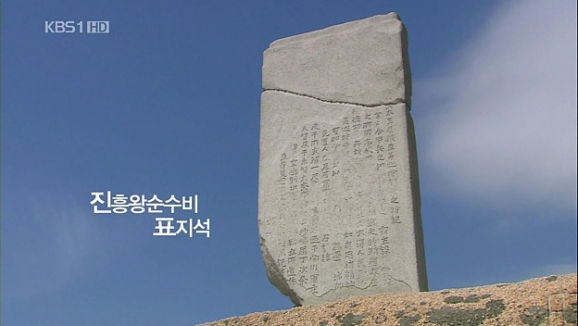

서울에 전망이 한눈에 들어오는 북한산 비봉. 비봉 정상에 비석 하나가 우뚝 서있다. 신라 진흥왕이 세운 북한산 순수비가 있었던 자리임을 알리는 표지석이다. 진흥왕은 성왕의 백제군이 점령하고 있던 한강 하류를 장악한 뒤 한강이 내려다보이는 북한산 비봉에 올랐다. 그 기념으로 세운 것이 바로 이곳에 있었던 북한산 순수비다.

조경철 박사(한국학중앙연구원)

“신라 진흥왕은 동맹을 깨고 기습적으로 백제를 공격해서 한강 하류유역을 차지하게 됩니다.”

신라가 백제 성왕과 맺은 동맹을 깨고 한강 하류 지역을 기습적으로 차지한 것은 553년. 성왕이 한강을 넘어 북진할 때부터 그 징조가 나타났다.

“군사를 합하여 고구려를 계속 공격합시다.” : 성왕의 말

“나라가 흥하고 망함은 하늘에 달려 있으니 만약 하늘이 고구려를 미워하지 않는다면 내 어찌 고구려의 멸망을 바라겠소.” : 진흥왕의 말.

진흥왕은 백제 연합군에서 빠졌다. 그리고 진흥왕은 밀사를 파견에 고구려에 그 사실을 알린다.19) 두 나라 모두 백제가 더 이상 팽창하는 것을 원치 않았다. 성왕의 백제군이 점령한 한강 하류는 누가 차지하느냐에 따라 한반도에 판도를 가르는 전략적 요지였다. 성왕의 막강한 힘에 위협을 느낀 신라와 고구려는 동맹을 선언한다.

조경철 박사.

“그 당시의 국제 정세는 고구려의 입장에서는 남쪽에서의 화해가 필요했습니다. 그래서 신라에게 그 한강 하류 유역을 차지하는 것을 묵인해 주는 대가로 고구려의 북진을 하지 말 것을 종용하는 밀약내지는 협약을 맺게 됩니다. 그래서 그러한 밀약을 바탕으로 해서 신랑의 진흥왕은 백제의 성왕이 차지한 한강 하류 지역을 다시 뺏게 되는 것이죠.”

참기 힘든 치욕이었다. 그러나 성왕은 분노를 다스리며 백제의 오랜 꿈을 물거품으로 만든 신라와의 일전을 준비한다. 먼저 성왕은 진흥왕에게 딸을 시집보낸다.20) 그것은 폭풍 직전의 고요와도 같았다. 그런 다음 왜에 국서를 보낸다. 군사파견을 요청하는 국서였다. 성왕은 554년 1월 중으로 군사를 보내달라고 강조했다.21) 전쟁이 초읽기에 들어간 것은 554년 7월. 성왕의 공격 명령이 떨어졌다. 왜군까지 합류한 3만 대군을 지휘하게 될 연합군 사령관은 성왕의 아들이 맡았다. 그런데 백제 연합군이 출격한 곳은 한강이 아닌 관산성이다.

왜 관산성을 선택한 걸까?

관산성이 자리한 옥천은 지금도 교통의 요지다. 당시 관상성은 경주로 가는 관문이었다. 성왕의 최종 공격 목표가 신라의 심장이었다는 뜻이다.

양기석 교수

“백제 성왕이 관산성에서 전투를 벌였다는 것은 기존에 신라와의 싸움에서 보여준 국지전이 아니라 이것은 나아가서 신라 왕도인 금성을 공격을 해서 신라 국가를 멸망케 하기 위한 그런 의도를 가진 대규모 전쟁이라고 볼 수가 있겠습니다.”

백제 연합군의 관산성 공격(554년)은 성공적이었다. 3만 대군 앞에 신라군은 무너졌다. 백제는 순식간에 관산성 일대를 장악한다. 그런데 그로부터 얼마 뒤 전선이 소강상태로 접어 들어섰다는 소식이 들려왔다. 성왕은 왕궁만 지키고 있을 수 없었다. 그 무렵 신라의 전군에 출동 명령이 내려졌다.22) 성왕이 직접 출동한다는 첩보를 입수한 신라가 나라 안에 모든 군사를 동원한 것이다.23) 신라의 첩자에게 성왕의 움직임은 노출되어 있었다. 성왕이 관산성으로 출발한 시각, 신라군도 관산성 길목으로 모여 들었다. 매복이었다(伏兵). 日本書紀가 전하는 백제 성왕의 최후는 이렇게 다가왔다.

“삼가 백제왕의 목을 베기를 청합니다.(請斬王首) 우리 신라의 법에는 맹세한 것을 어기면 비록 국왕이라 하더라도 노비의 손에 죽는 것이 법입니다.(我國法 違背所盟 雖日國王 當受奴手)”

손에 잡힐 것 같았던 고토 회복의 꿈은 한때 동맹국이었던 신라의 칼날에 신기루처럼 살아져 버렸다.

“과인은 매양 뼈에 사무치는 고통을 참고 살아왔지만 구차하게 살고 싶지 않다.24)”

일본서기는 신라인들이 성왕의 머리를 북청 계단에 묻고 밟고 다녔다고 전한다.

이도학 교수

“성왕은 이제 나라 많은 사람들이 존경했고 또 천문지리에 신묘하게 통달했다라고 했을 정도로 거의 신적인 인물로 사람들이 바라봤던 그런 존재가 되는 것입니다. 그러한 성왕을 죽이기는 했지만 그러나 죽은 다음에의 성왕의 역할, 바로 성왕의 영적인 힘을 두려워했기 때문에 북청이라고 하는 관청 계단 밑에 묻어 가지고 성왕의 머리를 밟고 다니면서 성왕의 영적인 힘을 바깥으로 발산하는 것을 의식적으로 막으려고 했다고 볼 수 있습니다. 그것은 신라인들이 상황을 얼마나 두려워했는가라고 하는 것을 역설적으로 반증한다고 볼 수 있습니다.”

백제는 성왕의 남은 유골을 수습해 능산리 고분에 모셨다. 성왕의 전사 소식에 일본 열도는 슬픔에 빠졌다. 일본 천황은 백제에 지원군을 파견했다. 소가노 우마꼬(蘇我馬子)는 조실을 지어 성왕의 죽음 앞에 바쳤다.25)

“어찌 이렇게 뜻밖에 서거하셔서 흘러간 물과 같이 돌아오지 않으시고 무덤에서 쉬시리라고 생각했겠습니까? 어찌하여 이렇게 마음이 아프고 슬픔이 혹독합니까? 그 누가 슬퍼하지 않고 애도하지 않을 수 있겠습니까? 그 누군들 마음이 찢어지질 않겠습니까?”

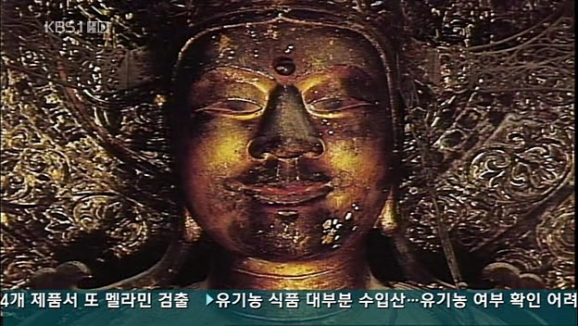

그러나 그것이 성왕의 최후는 아니었다. 특별한 비불을 모시고 있는 법룡사 몽전. 일년에 단 두 차례만 개방되는 성역이다. 관광객들이 몽전의 창살문으로 기웃거리지만 불상은 보이지 않는다. 다른 불상과 달리 비불을 모신 몽전에 거대한 불상함은 굳게 잠겨져 있다. 불상함이 열리고 비불이 공개되는 때는 봄, 가을로 각각 한달씩 몽전에 비불은 구세관음상이다. 세상을 구원한다는 뜻이 담긴 불상이다. 녹나무를 깎아서 조각한 뒤 금박을 입혀 만든 구세관음상이 키는 178.8㎝, 사람의 신체와 같은 크기로 만든 등신상이다.

화려한 보관 아래로 흘려 내린 긴 머리카락 다른 부처상에서는 찾아 볼 수 없는 모습이다. 이상하게 구세관음상은 부처가 아닌 사람의 모습에 가깝다.

“이 보살상은 우선 얼굴이 아주 깁니다. 코가 아주 강조되고 입이 강조돼 있죠. 그리고 콧수염이 있는데 이런 특징은 사람에 매우 가까운 사람의 모습을 많이 표출해 내고 있습니다.”

게다가 구세관음상이 쓰고 있는 화려한 보관은 왕관을 연상케 한다.

“다른 보살상하고 비교해서 이 보관은 대단히 크고 화려하고 정교합니다. 거기에 옥을 하나 하나 붙여서 그리고 이게 사람이 걸면 이 보관이 흔들려서 옥이 흔들릴 정도로 그런 투각문으로 이런 보관을 했는데 이 보관의 크기라든지 화려 섬세함을 놓고 볼 때는 다른 불보살하고는 판이하게 다른 그런 보관을 갖고 있고 이 보관은 사실 거의 왕관에 가까운 그러한 보관이라고 봐도 거의 틀림이 없습니다.”

법륭사에 육백년 된 기록인 성예초 놀랍게도 구세관음상은 백제 위덕왕이 성왕을 그리며 만든 불상이었다.26) 위덕왕27)은 구세관음상에 관산성 전투에 전사한 아버지 성왕의 모습을 담았다.

“‘조기형상’ 그 아버지의 형상입니다. 즉 성왕의 형상을 만든 것.”

성왕의 화신이 법륭사 몽전의 비불 구세관음상이었던 것이다.28)

“결과적으로 이 상은 성왕과 구세관음이 중복되어져 있는 것이고, 그리고 그것은 결국 성왕의 얼굴 모습이 투영되어 있다고 말할 수 있는 것이죠.”

그렇다면 성왕은 우리 고대사 인물 가운데 상상이 아니 고증을 통해 그 모습을 확인할 수 있는 유일한 왕이다. 구세관음상을 바탕으로 천오 백 년 전 성왕의 살아생전 숨결을 되살려 보기로 했다. 178.8㎝의 장신의 키에 살아생전부터 성군이란 뜻에 성왕이라고 불렸던 후덕한 인상. 백제왕으로 세상을 구원하는 구세관음상으로 천오백여년에 시간을 이어온 존재. 마침내 백제 성왕이 우리 앞에 되살아났다.

“자 어떻습니까? 천오백년 전 백제의 숨결이 느껴지십니까? 그동안 많은 고대사의 인물을 만나봤지만 이처럼 살아생전의 모습 그대로 되살려 낼 수 있는 고대의 인물은 백제 성왕이 유일합니다. 백제사의 상처와 굴욕을 극복하고 잃어버린 백제의 옛 영광을 되찾기 위해 성왕은 바다 건너 왜를 상대로 치밀한 문명 외교를 펼쳤습니다. 이러한 성왕의 일생은 한사람의 꿈이 결코 죽음으로 끝나지 않는 다는 것을 보여주고 있습니다. 반드시 이루고자 하는 꿈이 있었기에 성왕은 죽어서도 바다 건너 일본에서 세상을 구원하는 비불로 되살아 날 수 있었던 것이 아닐까요.”

주)

1) 고구려 제20대 왕(394~491). 이름은 거련(巨連)·연(璉). 광개토 대왕의 맏아들로, 427년에 도읍을 국내성(國內城)에서 평양으로 옮기고 남하 정책을 펼쳐, 고구려의 판도를 넓혔다. 부족 제도를 고치고 5부(部)를 개설하는 따위의 개혁을 이룩하여 고구려의 전성기를 이루었다. 재위 기간은 413~491년이다.

2) 백제 제21대 왕(?~475). 이름은 경사(慶司). 중국 위(魏)나라에 고구려를 토벌하기 위한 원군(援軍)을 청하였으나 거절당하여 뜻을 이루지 못하였다. 고구려의 첩자인 중 도림(道琳)의 계책에 말려들어 토목 공사를 일으켜 국고를 탕진하고, 고구려 장수왕의 공격을 받아 살해되었다. 재위 기간은 455~ 475년이다.

3) 무령왕 1년 고구려 수곡성을 공격하다.

무령왕 2년 고구려 변경을 침범하다.

무령왕 12년 왕이 위천에서 고구려를 대파하다.

4) “공주는 금강의 절승이지만 좁고 궁벽한 마을일뿐이다.” 傳 : 택리지

5) “부여부터는 바다의 조수와 통하게 되므로 백마강 일대까지는 모두 배가 통행할 수 있는 이점이 있다.” 傳 : 택리지

6) “고구려병이 패수를 공격하다.” 傳 : 삼국사기 성왕 1년.

“고구려왕 흥안이 혈성을 함락하다.” 傳 : 삼국사기 성왕 7년.

7) “성왕이 장군 연회에게 명하여 고구려 우산성을 공격한다.” 傳 : 삼국사기 성왕 16년.

8) “집을 깨끗이 하여 절로 삼았다” 傳 : 일본서기 흠명 13년.

9) “동성자막고를 동성자언과 교체하였다. 오경박사 왕유귀를 마정안과 교체하였다.” 傳 : 일본서기 훔명 15년.

10) “이 산돼지의 목을 자르는 것과 같이 내가 싫어하는 사람의 목을 언제 자를 것인가?” 傳 : 일본서기

11) 일본 역대 천황을 볼 수 있는 사이트 주소를 소개한다. http://blog.daum.net/quizlove/1787653

12) “백제가 고구려를 침공하다.” 傳 : 삼국사기 거칠부전

“우리는 형제의 나라다.” 傳 : 일본서기

13) “백제의 전략에 따라 고구려를 타파하다.” 傳 : 일본서기

14) “백제 성왕이 친히 지국과 두 나라의 병사를 거느리고 고구려를 공격해 한성을 되찾았다.” 傳 : 일본서기.

15) “백제가 고구려를 타파하다.” 傳 : 日本書紀

“진군하여 평양을 토벌하다.” 傳 : 日本書紀

“왕이 담장을 넘어 도망가다” 傳 : 日本書紀

16) <居柒夫 거칠부>

[或云<荒宗>.]姓金氏, <奈勿王>五世孫, 祖<仍宿>角干, 父<勿力>伊, <居柒夫>少 弛有遠志. 祝髮爲僧, 遊觀四方, 便欲 <高句麗>, 入其境, 聞法師<惠亮>開堂說經, 遂詣聽講經. 一日, <惠亮>問曰: "沙{汝} 彌從何來?" 對曰: "某<新羅>人也." 其夕, 法師招來相見, 握手密言曰: "吾閱人多矣, 見汝容貌, 定非常流, 其殆有異心乎?" 答曰: "某生於偏方, 未聞道理, 聞師之德譽, 來伏{趨} 下風, 願師不拒, 以卒發蒙." 師曰: "老僧不敏, 亦能識子, 此國雖小, 不可謂無知人者, 恐子見執, 故密告之, 宜疾其歸." <居柒夫>欲還, 師又語曰: "相汝 鷹視, 將來必爲將師{將帥}. 若以兵行, 無貽我害." <居柒夫>曰: "若如師言, 所不與師同{相} 好者, 有如 日." 遂還國返本從仕, 職至大阿.

趙炳舜. 『三國史節要』.趙炳舜. 『三國史節要』.趙炳舜. 『三國史節要』. 『高麗朝刊殘本三國史記』.趙炳舜. 『三國史節要』.

거칠부[혹은 황종이라고도 한다.]의 성은 김씨이고, 나물왕의 5세손이며, 조부는 잉숙 각간이요, 아버지는 물력 이찬이었다. 거칠부는 젊었을 때 사소한 일에 마음을 쓰지 않고 원대한 뜻을 품었다. 그는 머리를 깎고 중이 되어 사방을 유람하였는데, 문득 고구려를 정탐하고 싶은 생각이 들어 그 나라 경내로 들어갔다가 법사 혜량이 강당을 열고 불경을 강설한다는 말을 듣고 마침내 그곳으로 가서 불경 강의를 들었다.

하루는 혜량이 물었다. "사미는 어디서 왔는가?" 거칠부가 대답하였다. "저는 신라인입니다." 그 날 밤에 법사가 그를 불러 놓고 손을 잡으며 은밀히 말했다. "내가 사람을 많이 보았는데 너의 용모를 보니 분명 보통 사람이 아니다. 아마 다른 마음을 품고 있을테지?" 거칠부가 대답하였다. "제가 외딴 지방에서 성장하여 참된 도리를 듣지 못하였는데, 스님의 높으신 덕망과 명성을 듣고 와서 말석에 참여하였습니다. 스님께서는 거절하지 마시고 끝까지 어리석음을 깨우치게 하여 주소서." 법사가 말했다. "노승이 불민하지만 그대가 어떤 인물이라는 것을 알아볼 수 있다네. 이 나라가 비록 작지만 그대가 하려는 일을 아는 사람이 없다고 할 수는 없을 것이야. 그대가 잡힐까 염려되어 일부러 은밀히 일러 주는 것이니, 그대는 빨리 돌아가는 것이 좋으리라." 거칠부가 돌아가려 하니 법사가 다시 말했다. "그대의 상을 보니 제비턱에 매눈이로다. 앞으로 반드시 장수가 될 것이다. 만일 군사를 거느리고 오거든 나에게 해를 끼치지 말라!" 거칠부가 말했다. "만일 스님의 말씀과 같은 일이 생긴다면, 이는 스님과 제가 모두 바라지 않는 일이니, 밝은 해를 두고 그런 일이 없도록 맹세하겠습니다." 그는 마침내 귀국하여 본심대로 벼슬길에 나아가 직위가 대아찬에 이르렀다.

○<眞興大王>六年乙丑, 承朝旨, 集諸文士, 修撰國史, 加官波珍. 十二年辛未, 王命<居柒夫>及<仇珍>大角 ·<比台>角 ·<耽知>·<非西> ·<奴夫>波珍 ·<西力夫>波珍 ·<比次夫>大阿 ·<未珍夫>阿 等八將軍, 與<百濟>侵<高句麗>. <百濟>人先攻破<平壤>, <居柒夫>等, 乘勝取<竹嶺>以外, <高峴>以內十郡. 至是, <惠亮>法師, 領其徒, 出路上, <居柒夫>下馬, 以軍禮揖拜, 進曰: "昔, 遊學之日, 蒙法師之恩, 得保性命, 今, 邂逅相遇, 不知何以爲報." 對曰: "今, 我國政亂, 滅亡無日, 願致之貴域." 於是, <居柒夫>同載以歸, 見之於王, 王以爲僧統, 始置百座講會及八關之法. <眞智王>元年丙申, <居柒夫>爲上大等, 以軍國事務自任, 至老終於家, 享年七十八.

진흥대왕 6년 을축에 그는 왕명을 받들어 여러 문사들을 소집하여 신라의 국사를 편찬하였고, 파진찬 벼슬을 더 받았다. 진흥왕 12년 신미에 왕이 거칠부와 구진 대각찬, 비태 각찬, 탐지 잡찬, 비서 잡찬, 노부 파진찬, 서력부 파진찬, 비차부 대아찬, 미진부 아찬 등 여덟 장군으로 하여금 백제와 협력하여 고구려를 공격하도록 명령하였다. 백제인들이 먼저 평양을 격파하고, 거칠부 등은 승세를 몰아 죽령 이북 고현 이내의 10개 군을 빼앗았다. 이 때 혜량 법사가 무리를 이끌고 길가에 나와 있었다. 거칠부가 말에서 내려 군례로써 읍배하고 앞으로 나아가 말하였다. "옛날 유학할 때 법사님의 은혜를 입어 성명을 보전하였는데, 오늘 우연히 만나게 되니 무엇으로 은혜를 갚아야할 지 모르겠습니다." 법사가 대답하였다. "지금 우리 나라는 정사가 어지러워 멸망할 날이 얼마 남지 않았으니, 너의 나라로 데려가 주기를 바란다." 이에 거칠부가 그를 말에 태워 함께 돌아 와서 왕에게 배알시키니, 왕이 그를 승통으로 삼고 처음으로 백좌강회를 열고 팔관법을 실시하였다. 진지왕 원년 병신에 거칠부가 상대등이 되어 스스로 군국사무를 담당하다가 늙은 뒤에 자기 집에서 죽으니 향년 78세였다.

17) “백제인이 먼저 평양을 공파하다.” 傳 : 三國史記

18) “대반련협수언이 수만의 군사를 거느리고 참전하다.” 傳 : 日本書紀

19) “고구려는 그 말에 감격하여 신라와 서로 평화롭게 지냈다.” 傳 : 三國史記

20) “성왕이 그 딸을 진흥왕에게 소비로 보냈다.” 傳 : 三國史記(553년)

21) “이번 싸움은 전보다 위험하니 군사파견을 1월 중으로 하라.” 傳 : 三國史記(554년)

22) “나라 안의 군사를 모두 일으키다” 傳 : 日本書紀

23) “성왕이 친히 온다는 것을 듣다.” 傳 : 日本書紀

24) “왕의 머리를 베게 하여 주소서.”

25) “어찌 슬픔이 이렇게 간절한가” 傳 : 日本書紀

26) “위덕왕이 아버지 성왕을 흠모하여 만든 상이 구제관음상이다.” 傳 : 성예초

27) 휘(諱) 창(昌). 성왕의 맏아들. 554년 즉위하자 웅천성(熊川城: 公州)을 침공한 고구려군을 격퇴하였다. 561년부터 부왕의 패사(敗死)를 분풀이하기 위하여 신라와 자주 싸웠다. 중국의 진(陳) ·북제(北齊) ·수(隋)와 외교관계를 수립, 친선을 유지했다. 595년 10월 부여군부여읍능산리(陵山里)에서 부여 능산리 창왕십삼년명사리감(昌王十三年銘舍利龕)의 발견으로 새롭게 각광을 받았다. 그는 한국 역사서에보다 일본의 역사서에 더 자세히 알려진 인물로, 부왕(父王)인 성왕(聖王)을 위해 출가하려 하였으며, 일본의 쇼토쿠태자의 스승 아좌태자(阿佐太子)는 그의 아들로 597년에 일본으로 건너간 것으로 알려졌다.

28) “성왕의 형상을 만들다.” 傳 : 성예초

※ 저작권은 한국방송 KBS 한국사전에 있음을 알려드립니다. 역사 공부에 도움을 주기 위해서 올린 것이니 상업적 목적으로 사용하면 안됩니다. 꼭 이점을 유의해 주시길 바랍니다.

'슬기쁨나눔' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] I don`t Know how to love him (0) | 2010.10.14 |

|---|